“¡Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me!” (“Júzgame Tú, oh, Dios, y separa mi causa de la gente no santa; líbrame del hombre inicuo y engañador”) (Salmo 42 [43], 1).

Las primerísimas palabras de la Santa Misa invocan al Padre como abogado defensor y juez concluyente a un tiempo: discierne mi causa, oh, Señor, para ver si estoy entre los malvados. Distíngueme; sepárame de la gente no santa.

Arráncame de la mala hierba; sácame de en medio de los perversos. ¡Para presentarnos ante Dios, cuánto necesitamos y deseamos no ser de los inicuos y engañadores!

Los hay por todas partes, mezclados con los buenos. Son hijos del error y la mentira y ejercen su influencia maligna sobre la sociedad. No hay que tener parte con ellos.

Jesús los llamó “hijos del diablo” (San Juan VIII, 44), los judíos que dicen ser judíos pero no lo son, porque mienten, la Sinagoga de Satanás.

Este apelativo bien cabe en nuestros tiempos a quienes bajo sutil capa de bien patrocinan una sociedad sin Dios y sin escrúpulos inspirada en los perversos principios del liberalismo.

Así como la Iglesia es Una, porque constituye un organismo de verdades perfecta y lógicamente encadenadas, así también el liberalismo es uno, porque constituye un sistema de errores y mentiras perfecta y lógicamente encadenados.

Ya se lo considere como sistema o escuela, ya como secta dedicada a difundir y enseñar sus principios, ya como partido político, tiene siempre unidad lógica y específica en el error y la mentira.

El principio fundamental del liberalismo es que el hombre y la sociedad son perfectamente autónomos o libres, con absoluta independencia de todo otro criterio natural o sobrenatural que no sea el suyo propio.

Se denota así su inflexible lógica, altísima y superior, que es la de reconocer por única ley de la sociedad el criterio de los más, sin otra norma o regulador.

Como Norma Absoluta a seguir, Dios no tiene porqué intervenir en la sociedad. El liberalismo no tiene parte con Dios, y por eso, se le priva de todos sus derechos sobre la humanidad. Un mundo sin Dios llega muy lógicamente hasta la última brutalidad de lo diabólico.

Parece imposible que una criatura racional, de naturaleza espiritual como el diablo, con toda su brillante inteligencia y sus luces, quiera instigar a los hombres al error y la mentira.

¿Conoció el diablo alguna vez la verdad? “No hay nada de verdad en el diablo” (San Juan VIII, 44).

Pero su naturaleza no consiste precisamente en lo contrario a la verdad—esto es, en el error y la mentira—como mantuvieron los maniqueos. No es el mal su naturaleza, que lo llevaría a nunca poder conocer la verdad.

Mas su voluntad es perversa, en contra de la verdad. Precisamente, en la historia del pecado original, astutamente mató al hombre con su veneno de serpiente, porque conocía la verdad. “Habló de lo propio, porque es mentiroso, padre de la mentira” (San Juan VIII, 44).

No hay nada de verdad en él porque no quiere tener parte con Jesucristo que dijo: “Yo soy la verdad” (San Juan XIV, 6).

No quiso “permanecer en la verdad” (San Juan VIII, 44). El diablo estuvo en la verdad pero cayó de la verdad. Por eso, Isaías le llama “Lucero de la mañana”: “¡Cómo caíste del cielo, astro brillante, hijo de la aurora!” (Isaías XIV, 12).

Y Ezequiel le recuerda: “En las delicias del paraíso de Dios estuviste; vivías en el Edén, jardín de Dios” (Ezequiel XXVIII, 13).

Mas no quiso permanecer en la verdad, aunque estuvo en ella al principio de su creación.

En su primera epístola San Juan dice que “el diablo peca desde el principio” (1 Juan III, 8). No el principio desde que fue creado, sino desde que empezó a pecar. El pecado comenzó en él; y él es su principio.

Enseña San Agustín que el nombre de diablo no es especial sino general; en cualquier persona en que se noten acciones del diablo, debe decirse que es diablo, porque este nombre viene de la acción (es decir, de la voluntariedad) y no de la naturaleza.

Como Caín fue imitador de las acciones del diablo fue un diablo. Los judíos y quienes siguen los principios del liberalismo son diablos también. Como su padre, no hay nada de verdad en ellos y lo que hablan es mentira.

No porque hubiesen nacido de él, sino porque lo imitan, porque “quieren cumplir los deseos de su padre” (San Juan VIII, 44). Tanto aquel como estos están ávidos de hacer muertes. Y por eso los judíos quisieron matar a Jesús, que les decía la verdad.

Sembró su palabra corrompida y con ella mató, observa San Juan Crisóstomo. Fue “homicida desde el principio” (San Juan VIII, 44). La sociedad liberal—gente no santa—es homicida también, porque mata a los buenos, habiéndose pasar por buenos. Se aprovecha de la debilidad de los hombres.

A pesar de la unidad lógica en el error y la mentira, como los hombres no son lógicos y consecuentes siempre, esa unidad del liberalismo produce la más asombrosa variedad o gradación de corrientes liberales, para mayor confusión.

Los hombres serían todos santos si sus principios fuesen todos buenos, y serían todos demonios si sus principios fuesen todos malos.

La inconsecuencia es la que hace, de los hombres buenos, buenos a medias, y de los malos, malos no recrudecidos.

Pero no conviene al engaño tener una sociedad totalmente perversa, porque sería evidente su maldad y no confundiría, y por eso, liberales completos se encuentran relativamente pocos, gracias a Dios.

En las variedades del liberalismo—en la enseñanza, en la economía, en la política—el criterio es siempre el mismo, aunque en cada variedad haya mayor o menor grado de aplicación de esos principios.

Sólo los más avanzados predican la natural aplicación de los principios liberales a todo y para todo.

Como Dios es la verdad no se debe tener parte en la sociedad liberal de error y mentira, realidad que tenemos que enfrentar a diario.

A estos, como a los judíos, aunque se les diga la verdad, no creen: “Aunque Yo os digo la verdad no me creéis” (San Juan VIII, 45.46).

Y matan simplemente para oponerse a la verdad, como hizo el diablo en Edén. A Jesús no le podían acusar de nada, y por eso querían matarlo: “¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado?” (San Juan VIII, 46).

Luego, para los judíos y liberales, que se sepa la verdad constituye un peligro. El peligro es escuchar la Palabra de Dios, porque serían de Dios: “El que es de Dios, escucha las palabras de Dios” (San Juan VIII, 47).

Si fueran de Dios deberían aborrecer al pecado. Por el contrario, estos lo promueven.

Para suplir la falta de argumento en contra de Jesús los judíos le insultaron: “¿No decimos nosotros bien que eres un samaritano y que estás endemoniado?” (San Juan VIII, 48).

A los samaritanos se les consideraban cismáticos o paganos (cf. San Juan IV, 9) y por eso era un insulto llamarlo así.

Y más aún, defendieron su posición con el argumento contundente del garrote y la piedra: “Entonces tomaron piedras para arrojárselas a Él” (San Juan VIII, 59).

De este tenor es el lenguaje y las acciones del mundo y de los inobservantes cuando se les dice la verdad y se les alega como argumento contra su mal proceder la ley de Dios y la moral cristiana.

Después de oída la predicación de Jesús los judíos nuevamente blasfemaron contra Él diciendo: “Ahora sabemos que estás endemoniado” (San Juan VIII, 52).

Quienes creen en las Sagradas Escrituras conocen que aquello que hacen los hombres fuera de la recta razón no lo hacen sin la cooperación del diablo.

Y así los judíos creían que Jesús hablaba impulsado por el poder del demonio, cuando dijo, “Si alguno guardare mi palabra no verá jamás la muerte” (San Juan VIII, 51), refiriéndose a la muerte eterna.

Ellos suponían que se refería a la muerte natural, por cuya razón le increpan tomando por argumento la muerte de Abraham y de los profetas: “Abraham murió, los profetas también” (San Juan VIII, 52).

Pero se refería Jesús a la muerte eterna. La recompensa para quienes guardan la Palabra de Dios es ser librado de ella. “Abraham … exultó por ver mi día; y lo vio y se llenó de gozo” (San Juan VIII, 56).

En las promesas que Dios le dio, presintió Abraham el día del Mesías: “En la fe murieron todos éstos sin recibir las cosas prometidas, pero las vieron y las saludaron de lejos” (Hebreos XI, 13)

Abraham murió sin ver todas las promesas de Dios cumplidas. Pero vio el día de Jesús y exultó. “Lo vio y se llenó de gozo” (San Juan VIII, 56), porque veía en Aquel que era su posteridad estas promesas cumplidas.

Todas, incluso aquellas que aún no se han cumplido y que deben cumplirse aquí en la tierra. ¿Cuándo? Jesús dice: “Mi día” (San Juan VIII, 56).

La visión de Abraham se ha interpretado de dos maneras: o vio el día de Jesús durante su vida, o lo vio después de su muerte, desde el limbo.

La primera visión, en vida de Abraham, no dice bien con el contexto, pues no podría haber sido todavía “el día del Señor” cuando faltaban por cumplirse muchas de las promesas.

Sin embargo, el Papa San Gregorio Magno dice que Abraham vio dos veces en su vida el “día del Señor”. Uno, cuando dio hospitalidad a los tres ángeles en quienes vio la figura de la Santísima Trinidad.

El Señor visitó a Abraham para dejarle la promesa del nacimiento de Isaac (cf. Génesis XVIII, 2-16). Al reconocer a Dios en los tres varones—en realidad son tres ángeles—que llegan a su tienda, les brindó su mejor hospitalidad.

Y también vio el “día del Señor” cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como figura del ofrecimiento del Cordero, la crucifixión de Nuestro Señor.

Pero Jesús se refiere al gozo de Abraham por ver su día como el día en que se cumplirán, como ya dijimos, todas las promesas de Dios.

Jesús dio a entender a los judíos que no pensaban cómo Abraham, porque estos se lamentaban de lo que Abraham se alegraba.

Dos gozos de Abraham se mencionan. Uno, anterior a la visión: se regocijó con la esperanza de ver; otro posterior a la visión, por ver en concreto las promesas cumplidas.

Luego, esta visión no es simplemente relativa a la fe y a la esperanza, sino principalmente a los hechos concretos futuros.

La visión tuvo lugar, no en la tierra, o durante la vida de Abraham en la tierra, como ya dijimos, sino en el limbo, desde el que pudo ver su resurrección en el día de la Parusía.

Indudablemente Dios le prometió la tierra que aún su descendencia no tiene: “Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el mediodía, hacia el oriente y hacia el occidente; pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre” (Génesis XIII, 14-15).

San Pablo nota que “las promesas fueron dadas a Abraham y a su descendiente. No dice: ‘y a sus descendientes’ como si se tratase de muchos, sino como de uno: ‘y a tu Descendiente’, el cual es Cristo” (Gálatas III, 16).

Y el Descendiente se perpetua en la fe en su Santa Iglesia Católica: “Pues de ti haré una nación grande y te bendeciré; haré grande tu nombre, y serás una bendición” (Génesis XII, 2).

Esta bendición especialísima es Jesús nacido en el regazo del pueblo judío, el cual había sido elegido por Dios para obrar una liberación universal y espiritual. Esta liberación es el triunfo pleno y perfecto del Salvador sobre la serpiente diabólica.

Todos los verdaderos católicos son hijos de Abraham. “Por Cristo y en Cristo somos de la descendencia espiritual de Abraham” (Pío XI a los dirigentes de la Radio Belga, en 1938).

Y como hijos de Abraham exultan por ver el día del Señor (cf. San Juan VIII, 56). Por la fe ya lo ven, y se llenan de gozo (cf. San Juan VIII, 56).

Ahora está sentado en el trono a la diestra del Padre, esperando recibir de Él su Reino y su segunda venida, el cumplimiento de todas las promesas “al aparecer (cuando aparezca) como Sumo Sacerdote de los bienes venideros…” (Hebreos IX, 11).

Las corrientes que niegan el milenarismo futuro traducen: “los bienes que ya se están realizando” (Cantera-Iglesias); “los bienes ya realizados” (Bover-Cantera).

No es cierto que Jesús haya venido solamente “por los bienes ya realizados”. También vino por los que “ya se están realizando”, y vendrá de nuevo por los que aún “no se han realizado”, de lo contrario, su misión quedaría incompleta.

Es por eso por lo que Nacar-Colunga y Straubinger traducen muy bien “los bienes venideros o futuros”, haciendo exclusiva referencia a la Parusía.

Numerosos códices importantes (papiros y pergaminos en los que se copiaban las Sagradas Escrituras) tienen la versión que se traduce por “lo que viene”, es decir, lo futuro.

San Efrén afirma: “Pontífice futuro, no de los sacrificios, sino de los bienes”. Es decir, no de los bienes ya realizados, como el Sacrificio de la Cruz, o de los que actualmente se están realizando, como la Eucaristía, sino de los que aún están por venir.

Pontífice del futuro Reino Milenario sobre la tierra. Una nueva economía. “Ved que voy a hacer una cosa nueva, que ya está por aparecer; ¿no lo sabéis?” (Isaías 43, 19).

“Y Aquel que estaba sentado en el trono dijo: ‘He aquí, Yo hago todo nuevo’” (Apocalipsis XXI, 5). El eternamente presente; el que gramaticalmente usó un presente insólito cuando dijo: “Yo soy” (San Juan VIII, 58), antes de que Abraham existiera, que expresa una existencia eterna, fuera del tiempo, puede hacer todas las cosas de nuevo. ¿O no?

El día del Señor que vio Abraham es este día en que el Señor hará todas las cosas nuevas. “En el principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios” (San Juan I, 1).

En la Redención en la Cruz la naturaleza divina de Jesús ofreció al Padre su Humanidad como víctima. Su espíritu, siendo poderoso y eterno, comunicó a la efusión de su Sangre en la Cruz un valor infinito y una eficacia eterna.

“Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca santifica con su aspersión a los inmundos y los purifica en la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo?” (Hebreos IX, 13-14).

Ésta es la verdad que salva, la amamos, y la defendemos aun con la vida. La ilusión del error y la mentira de la sociedad pagana y diabólica en la que vivimos, mata.

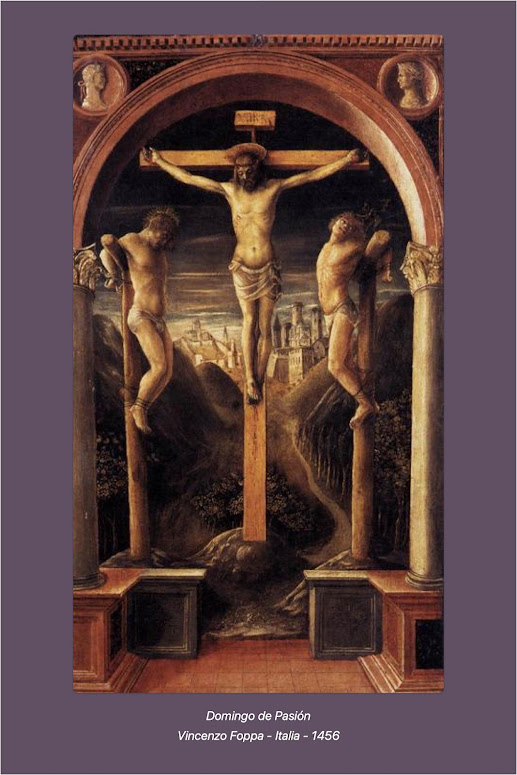

En el Domingo de Pasión aparecen los altares y las estatuas cubiertos de luto anunciando el luto y el duelo de la Iglesia y de todos sus buenos hijos por la vecina muerte del Salvador.

¿Hemos cumplido con la Cuaresma? ¿Nos hemos confesado y comulgado? Si no, ¿nos preparamos para hacerlo en esta última quincena?

¿Cuántos años hace que no nos confesamos y que no comulgamos para Pascua? ¿Estamos resueltos a no hacerlo tampoco este año?

¿Tenemos miedo y vergüenza de nuestros pecados? ¿Son demasiado grandes y numerosos?

Pensar así es una gravísima injuria al Salvador que murió por nosotros y derramó su Sangre. A Dios no le asustan nuestros pecados, en cambio, le ofende nuestra poca confianza en Él que es misericordioso y perdonador hasta lo infinito.

El Papa San Gregorio Magno reflexiona: “hay algunos que reciben con gusto las palabras de Dios y así lloran con sus gemidos pero cuando han pasado las lágrimas vuelven a la iniquidad y estos en verdad no oyen la palabra de Dios porque no quieren realizarla por medio de sus obras”.

En la Colecta le suplicamos a Dios, Señor Nuestro, que no permita que seamos víctimas de los pecados de este mundo a los que Él consiente regocijarse participando de este divino sacramento.

Amén.

*

Domingo de Pasión – 2024-03-17 – Hebreos IX, 11-15 – San Juan VIII, 46-59 – Padre Edgar Díaz